A missão não era fácil. “Blade Runner” é um dos maiores cânones da ficção-científica no cinema. Uma obra completa, definitiva e reverberante. A ideia de uma sequência soou como sacrilégio durante muito tempo. Denis Villeneuve , um legítimo storyteller, um cineasta altivo e criativo, teve a benção de Ridley Scott para mexer no vespeiro. “Blade Runner 2049” é uma obra-prima no mesmo compasso do filme original. Não é pouca coisa. É um filme destinado à grandeza no contexto histórico, mas que já se beneficia do fato da compreensão em relação ao original estar posta.

Leia também: Como era o mundo quando "Blade Runner" foi lançado nos cinemas

Villeneuve aborda o material com respeito e reverência, mas não entrega uma reimaginação. Seu “Blade Runner” é novo, cheio de fibra e com muito a dizer. A beleza do filme está em encampar as reverberações filosóficas da obra original e expandi-las, sem deixar de ser uma ótima trama de detetive. “Blade Runner 2049” é um filme cheio de ramificações existenciais que permite um debate tão agudo sobre humanidade e criação quanto “mãe!”, outra obra polêmica atualmente em cartaz que reclama para si o direito de teorizar sobre a criação.

Leia também: Primeiro "Blade Runner" mudou os rumos do cinema de ficção-científica

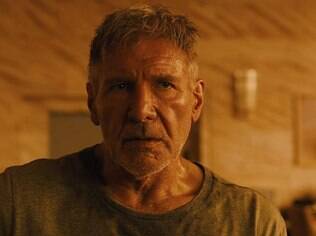

A premissa pode ser simples, mas não é o destino e sim a jornada que importa aqui. Inverte-se, portanto os parâmetros. K ( Ryan Gosling ) é um replicante que logo somos levados a crer que talvez seja humano. É um conflito muito próximo do enfrentado por Rick Deckard ( Harrison Ford ) no original, mas os sinais estão trocados e isso importa quando estamos discutindo o que nos faz humanos. É um recurso narrativo importante e que vai se ressignificando à medida que a trama avança.

Harrison Ford volta a viver Rick Deckard em Blade Runner 2049

“Blade Runner 2049” talvez não precisasse existir, mas se justifica a cada fotograma. A fotografia de Roger Deakins é, em si, uma obra de arte. A música revisita o conceito da trilha sonora original de forma a estender a melancolia que é matéria-prima da obra e encontra em Ryan Gosling um catalisador e tanto.

Seu K, por sinal, é um personagem desses que o cinema se enamora de quando em quando. Gosling trabalha seu blade runner com camadas de humanidade sufocadas em meio à robustez de um androide, ou pele falsa, como os replicantes são chamados em 2049. A Los Angeles de Scott está lá, úmida, superpopulosa e mais porosa.

K precisa investigar o que pode ser o primeiro caso de uma replicante grávida. Isso, claro, rumina interesses industriais e, digamos assim, religiosos. Nesse sentido, essa figura do Messias, impacta de maneira diferente todos os personagens que pipocam na trama.

O filme está umbilicalmente ligado ao Blade Runner original, mas é capaz de existir no imaginário cultural por si só. Trata-se de uma ficção científica realista, ponderada e cheia de nuanças. Que dialoga com o original, mas também com a contemporaneidade.

Leia também: Visual impressionante e trama misteriosa jogam a favor de "Blade Runner 2049"

A inconclusividade da vida, a oposição entre arbítrio e projeto resplandecem em “Blade Runner 2049” com força e certa perversão ensejando um debate agudo sobre muitos temas que, na superfície, não parecem alinhados ao escopo do filme. Villeneuve fez o que parecia impossível e entregou um clássico tão eloquente e aderente quanto o de 1982. De quebra, apresenta um filme que conjuga potencialidades comerciais com tino autoral como nenhum outro em 2017.